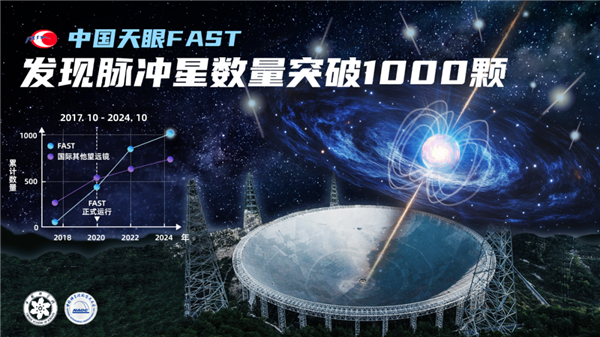

據中科院國家天文臺,截至2024年11月,被譽為“中國天眼”的FAST,發現脈沖星數量已突破1000顆,超過同一時期國際其它望遠鏡發現脈沖星數量的總和!

更關鍵的是,這1000顆脈沖星中包括大量的毫秒脈沖星、脈沖星雙星,豐富了脈沖星的種類和數量,對理解脈沖星的形成和演化具有重要意義。

脈沖星的重要意義在于,是大質量恒星死亡后的“遺骸”,由于具有高密度、高轉速、磁場超強等特性,被視為研究眾多天文前沿問題的“天然實驗室”。

通過觀測它們,可以檢驗廣義相對論、探測低頻引力波等,為脈沖星物理、測時等理論研究提供重要的數據支持。

國家天文臺研究員韓金林帶領的王綬琯巡天突擊隊,從2020年開始對銀河的盤區進行脈沖星巡天,發展了新的FAST觀測模式,高效利用FAST覆蓋脈沖星比較聚集的天區。

到目前為止,他們已經發現750多顆脈沖星,超過FAST發現脈沖星總數的70%,其中包括110顆偶發脈沖星、170多顆毫秒脈沖星、150多個雙星系統(包括軌道周期最短的脈沖星雙星)。

他們已經對一批致密軌道雙星系統進行了相對論測量,通過測量夏皮羅延遲得到了雙星的質量,實現了高精度的引力論檢驗。該團隊新發現的暗弱脈沖星成為揭示銀河系中暗弱脈沖星族群的關鍵數據;

在銀河星場中發現的毫秒脈沖星和脈沖星雙星,對理解目前尚無定論的雙星演化途徑提供了核心數據,并成為監測引力波的優良探針。

國家天文臺副研究員潘之辰負責的FAST球狀星團脈沖星巡天,自2017年10月起已發現近60顆脈沖星,將FAST天區內球狀星團脈沖星數量增加約兩倍涵蓋軌道周期最短的脈沖星雙星系統、球狀星團脈沖星中自轉最慢、軌道周期最長等創紀錄的奇特脈沖星。

此外,清華大學、北京大學、貴州師范大學、新疆天文臺、南京大學、北京師范大學、齊魯師范學院等科研團隊也利用FAST在脈沖星發現方面作出了積極貢獻。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。