共工新聞社香港5月14日電(劉學海)晨光穿透百年銀杏,將斑駁樹影投射在朱紅山門上。

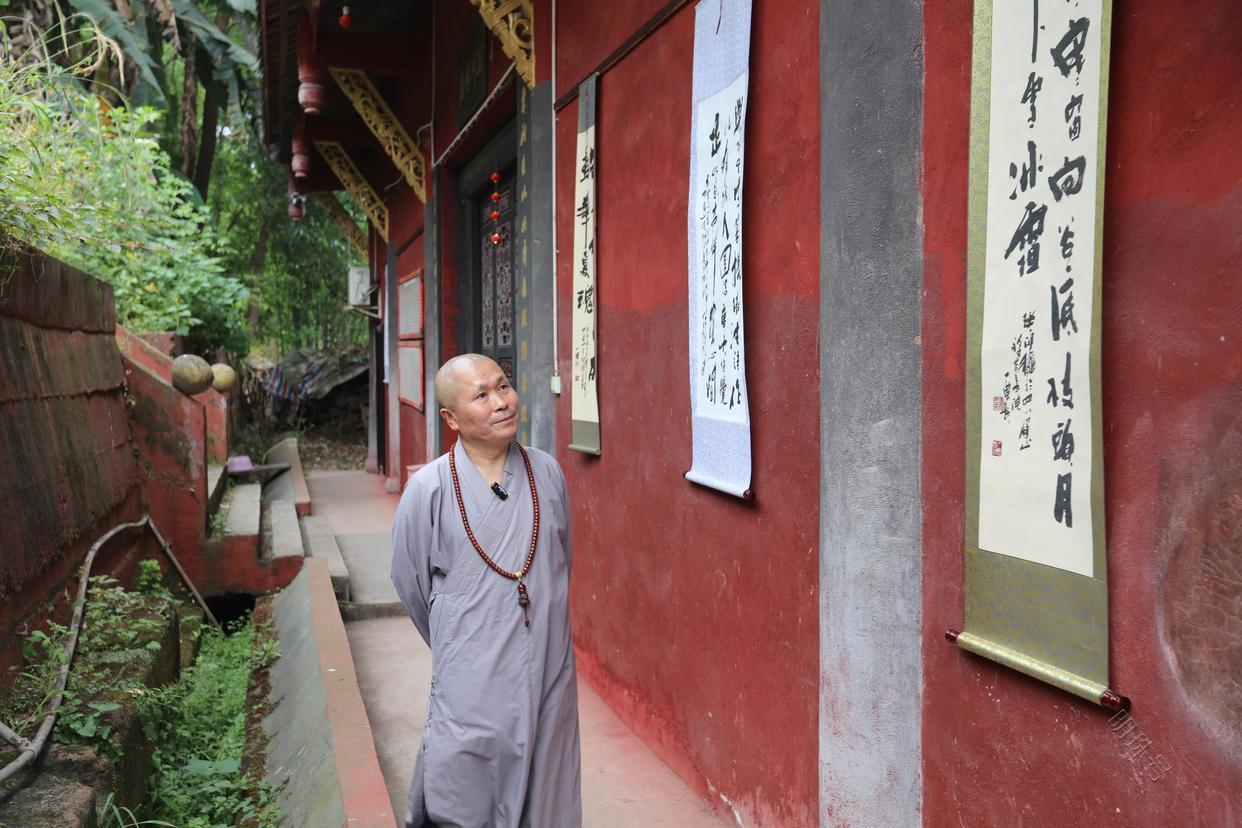

今天(13日)仁壽西蟾寺內,近百幅書畫作品在空寂的廊廡間隨風輕舞,住持一塵法師(釋宗覺)身著灰色僧衣,獨自漫步于自己精心構筑的“無觀眾”藝術場域。這場以“空山藏墨”為名的特殊展覽,以寺院建筑為展廳、自然萬物為觀者,在中國書畫史上寫下極具禪意的創新注腳。

三重空間:從人間煙火到禪境空明

展覽依循傳統寺院空間哲學,構建起層層遞進的美學敘事:

山門啟悟:朱漆大門懸掛巨幅《福》字,兩側廊柱垂掛星云、凈慧等大德墨寶。"萬法歸一"的篆書與"應無所住"的狂草形成視覺對撞,將禪宗"不二法門"轉化為空間語言。

西蟾問道:核心展區西蟾亭內,蘇軾"腹有詩書氣自華"與蘇轍"不學詩無以言"的詩句并置呈現。這些經典,經一塵以瘦金體重新演繹,在飛檐斗拱間構筑起跨越千年的文化對話。

觀音證道:觀音殿軸線輻射區域,達摩面壁、哪吒鬧海、蓮池清趣等作品構成禪意宇宙。《聽風》系列中,墨荷與狂草線條在六米長卷上交織,恰似禪僧揮帚掃卻心頭塵埃。

一塵法師沿青石甬道徐行觀展。山風掠過時,他駐足凝視晃動的畫軸:"展簽在風中翻飛的聲音,恰是觀自在菩薩的耳根圓通。"

四重對話:藝術本體性的終極探索

這場打破常規的展覽,實質是多重哲學命題的視覺實驗:

作者與作品的獨處:當創作者成為唯一觀者,書畫回歸純粹表達本質。"這顛覆了'藝術需要被觀看'的現代性預設,類似禪宗'不立文字'的機鋒。"

物質與自然的交響:宣紙與絹本在穿堂風中自然震顫,晨昏光影在墨色間流轉。中央美院實驗藝術學院院長王郁洋認為:"畫軸擺動軌跡本身已成為行為藝術,類似蔡國強火藥畫的不可控美學。"

傳統與當代的互文:達摩畫像以數字水墨呈現,哪吒風火輪化作抽象色塊。這種解構既暗合"筆墨當隨時代"的古訓,又呼應徐冰《背后的故事》系列對傳統的創造性轉化。

神圣與世俗的消融:展覽將觀音殿日常誦經區改造為展示空間,香客慣常行走的路徑成為觀展動線。中國佛教協會副會長宗性法師評價:"這實現了'平常心是道'的禪境,讓藝術回歸生活本真。"

五維價值:從文化傳承到行業啟示

看似離經叛道的展覽形式,蘊含多重現實意義:

文化遺產活化新徑;藝術評價體系解構,脫離市場估值與學術評判的藝術品,在晨鐘暮鼓中重獲純粹性;文旅融合深層探索;雖未正式開放參觀,但無人機拍攝的展覽影像在社交媒體播放,開創"虛實現實交織"的文化體驗模式;生態美學實踐范本,展覽拒絕人工照明與恒溫恒濕設備,讓作品在自然環境中經歷氧化褪色;禪宗精神的當代轉譯,一塵法師在《風雨禪》作品中,將暴雨擊打紙面的水漬轉化為墨韻,實踐"即心即佛"的藝術禪修。

暮色漸濃時,一塵法師獨坐觀音殿前。畫軸在晚風中沙沙作響,與歸巢鳥鳴合成天然梵唄。"作畫時筆隨心走,展畫時心隨物轉",一塵法師用百幅墨跡勾勒出一個自足的藝術宇宙。當最后一縷陽光掠過《空山藏墨》匾額,西蟾寺的鐘聲穿透山林——這場沒有觀眾的展覽,或許正是藝術回歸本真的開始。

作者:劉學海

供圖:共工新聞圖片庫

編輯:熊馨緣

責編:董勇

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。