編者按

1937年7月,抗日戰爭爆發,為了堅持學業,為國家保留人才,竺可楨率領浙江大學全體師生踏上西遷辦學的歷程。1939年,竺可楨校長到遵義、湄潭實地考察后,決定將浙大遷到遵義、湄潭繼續辦學,在此開啟長達7年的辦學生涯。

2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,貴州日報天眼新聞記者采訪多名浙大西遷后代,聆聽他們的講述,他們先輩的故事不僅關乎家族往事,更是一所大學、一個國家在烽火中堅韌求存的縮影。

2025年7月,是儲西印第一次來到貴州,對他來說,這次貴州行是為了補上一堂遲到了幾十年的“歷史課”。

儲西印的外祖父是著名園藝學家吳耕民,父親儲椒生則是吳耕民的學生,于20世紀30年代考入浙大,抗戰時期隨校西遷,在貴州度過了艱苦而關鍵的求學歲月。

“父親那一輩人,很少講貴州的事。”儲西印說。小時候,父親幾乎不提西遷經歷,直到這次出行前,他對父輩在貴州的具體生活所知甚少。“我來,就是想弄明白,他們當年到底是怎么堅持下來的。”

儲西印退休前從事機械行業,與父輩的園藝專業相去甚遠。退休后他長期照顧年邁的父母,直至2019年雙親離世。他說自己不能再錯過這次機會,“再不來,以后可能就走不動了。”

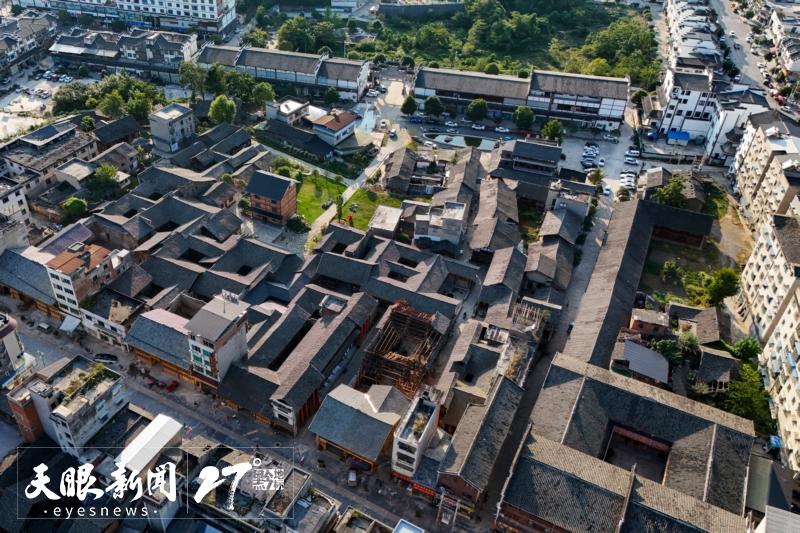

在遵義湄潭,他走了父親當年走過的路,看了曾經辦學授課的舊址。但眼前的景象讓他有些感慨:平整的石板路、修葺一新的建筑、整潔的園林環境。“山清水秀,看起來像個養生的好地方。”他說,“現在根本體會不到那時的艱苦。”

湄潭永興古鎮上仍保留著浙大永興分校的遺存。

在儲西印看來,西遷的精神值得傳承。“先輩們在那么艱苦的環境中都沒有放棄學習和科研,為中華民族保存了人才火種。”他說,“如果高校沒有西遷,這批人才可能就斷了。”

如今,儲西印最大的愿望是能讓更多人了解這段歷史真實的面貌,不是浪漫化的懷舊,而是一代人在困境中的堅守。

站在父親可能曾經學習過的教室前,儲西印說這趟旅程終于讓他把零碎的家族記憶串聯了起來。“雖然晚了點,但總算補上了這一課。”

貴州日報天眼新聞記者

文、圖、視頻/吳蔚 趙珊珊

編輯/黃若佩

二審/姚曼

三審/黃蔚

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。