1835年,貝格爾號——也就是“小獵犬號”——戰艦航行至太平洋海域時,查爾斯·達爾文凝視著清澈海水中綿延的珊瑚礁,那些環礁、堡礁與裙礁如白色蕾絲鑲嵌在藍色絲絨上,讓他驚嘆不已。彼時的他尚未構建出進化論體系,而對這些海洋造物的精巧結構的觀察,以及對其形成機制的早期探索,不僅通向《物種起源》,甚至通向對一般意義上的生物進化論的超越——對于近兩個世紀之后的AI時代來說,珊瑚礁不僅揭示了生命演化的深層規律,更為我們提供了重新理解進化與智能的全新視角。

達爾文最著名的作品,當然是出版于1859年的《物種起源》;他的早期作品、出版于1839年的《小獵犬號航海記》也非常有名,因為正是在那5年搭乘小獵犬號的環球科考過程中,達爾文逐漸從一位地質學家,轉變成了對后世影響巨大的生物學家,初步醞釀出了進化論的一些重要觀點。這兩部名著隔了20年,其間達爾文其實還寫了一些重要作品,卻不為大多數人所知,比如出版于1842年的《珊瑚礁的結構與分布》。實際上這是達爾文的第一部科研專著——《小獵犬號航海記》只是游記 科考報告——而且達爾文因為這本書和他關于藤壺的研究,還獲得了皇家學會1864年度的科普利獎章。

達爾文的珊瑚之問:從地質構造到進化理論

當貝格爾號停靠在加拉帕戈斯群島附近時,達爾文第一次近距離觀察到珊瑚礁的三種形態:緊貼海岸的裙礁、與陸地保持距離的堡礁,以及完全獨立于陸地的環礁。這些形態各異的碳酸鈣結構引發了他的思考:看似柔弱的珊瑚蟲如何造就如此龐大的地質構造?

在《小獵犬號航海記》中,達爾文詳細描述了自己對珊瑚礁的觀察,以及對其成因的初步猜想——“沉降理論”。他寫道:

“造礁珊瑚事實上培育并保存了海下陸地起起伏伏的精彩記錄。每一個堡礁都是一片土地已經下沉的證明,每一個環礁都是一座失去的島嶼的紀念碑。我們就好像遇到一個活了上萬年并保留了所有變遷記錄的地質學家,因之得以洞察把地球的表層打破,使水陸換位的大工程。”

不久后,他又在《珊瑚礁的結構與分布》中,進一步詳細解析了“沉降理論”,為這一問題提供了至今依然成立的革命性答案。

根據這一理論,珊瑚礁的形成是生物活動與地質運動協同作用的結果:珊瑚蟲在火山島基底持續堆積鈣質骨骼,當島嶼因地質運動逐漸沉降時,珊瑚蟲便向上生長以維持與海面的距離。這一過程最終使原始裙礁演變為環繞沉降島嶼的堡礁,直至島嶼完全沉入海底,形成獨立的環礁。這一假說打破了當時“珊瑚礁由沉積物堆積而成”的認知,首次揭示了生命與地球演化的深層關聯——微小的珊瑚蟲竟能在地質時間尺度上重塑地球表面形態。

然而,在集大成的《物種起源》中,卻只有一兩處稍稍提及了珊瑚和珊瑚礁,比如在“地理分布”一章中提到一句:“誠如我所相信的,在珊瑚生長的海洋中,這些沉沒的島嶼,現今被立于其上的珊瑚環或環礁所標示。”

達爾文在《物種起源》中對珊瑚的“忽視”,可能有兩個原因。一是他已經在兩部前作中極為細致地考察了珊瑚,而更重要的是,他為《物種起源》最終選定的進化圖式,是眾所周知的樹狀圖,而這跟珊瑚礁的生成與結構所指向的進化路徑并不完全一致。

1993年,美國著名進化生物學家和科普作家斯蒂芬·杰·古爾德(Stephen Jay Gould)在其隨筆集《八只小豬:反思自然史》(Eight Little Piggies:Reflections in Natural History)里指出,二疊紀末期,一次大滅絕把舊有的造礁珊瑚一掃而空,幸存者并非“更先進”的新物種,而只是恰好扛過了災變。數百萬年后,另一群珊瑚“拎包入住”,重建礁體。“這不是階梯,而是一次次隨機的洗牌。”——古爾德正是以此來粉碎“進化=進步”的幻覺。

2005年,德國著名藝術史家霍斯特·布雷德坎普(Horst Bredekamp)出版了《達爾文的珊瑚:進化的新模型及其博物志傳統》(Darwin’ s Corals:A New Model of Evolution and the Tradition of Natural History)一書,根據達爾文私人筆記里的幾幅草圖,運用圖像學方法,提出了一個全新的觀點:達爾文最初是以珊瑚結構草圖(而非最終成形的樹狀圖)構建了進化論的核心框架。他認為,珊瑚的分支生長方式更貼合生物演化的實際過程,而傳統樹狀圖將生物多樣性簡化為線性關系,忽略了物種間的復雜關聯性。這本書2019年出版了英文版,剛好與這一輪的AI大爆發幾乎重疊,引起了更多的關注。

珊瑚隱喻:超越樹狀圖的生命圖景

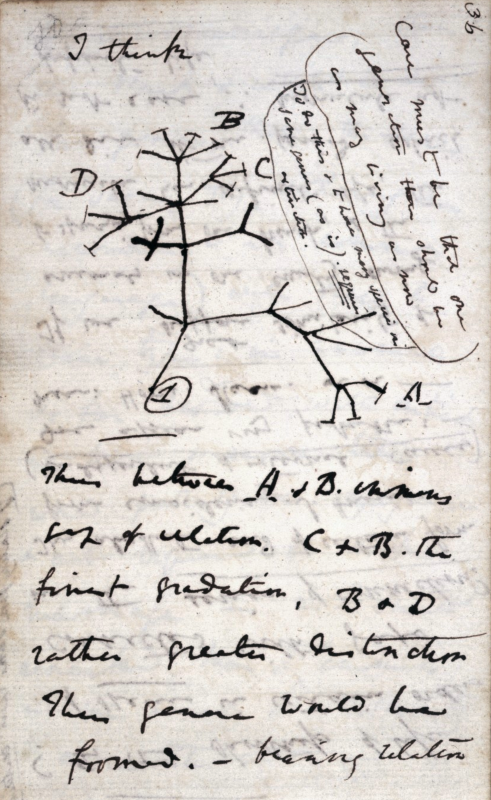

達爾文在 1837~1838 年間撰寫的私人筆記本B(Notebook B)第 26 頁,畫下一幅“三個分叉、下半部分用點線表示已死”的珊瑚草圖,緊接著寫下:“我們或許應把生命之樹稱為生命之珊瑚,分支的基部已死亡,因而通道無法被看見。”

這一想法直指進化過程的核心特征:現存物種如同珊瑚礁頂端的活珊瑚蟲,而它們的祖先則像下方已鈣化的死亡群體,構成了支撐現存生命的歷史基座。達爾文甚至為此繪制了兩個簡單圖表,成為生物學史上首次將珊瑚作為隱喻的進化圖示。

然而,在《物種起源》的最終版本中,達爾文考慮再三,還是選擇了“生命之樹”作為核心隱喻。這一選擇并非偶然:樹狀圖具有明顯的主干與分支結構,能直觀展示物種從共同祖先逐漸分化的過程,且與當時的宗教、文化傳統存在潛在共鳴,更易被讀者理解。相比之下,珊瑚的形態雖能體現進化的連續性與歷史沉淀性,但其復雜的群體結構和模糊的分支界限,在當時的認知條件下難以成為普適的科學隱喻。

盡管達爾文最終放棄了珊瑚隱喻,但這一構想蘊含著比樹狀圖更豐富的內涵,并且在當代進化生物學研究中越來越顯現其價值。珊瑚的生長模式為我們理解生命演化提供了三個關鍵視角:群體協作的進化意義、歷史沉淀的連續性,以及生態共生的復雜性。

珊瑚蟲的生存策略是“群體選擇”理論的生動注腳。單個珊瑚蟲的壽命不過數年,但它們通過鈣化外殼構建群體,死亡后軀體成為新珊瑚的基石,億萬個體的接力造就了綿延千里的礁體。這種以群體為單位的適應與進化,突破了傳統個體選擇理論的局限,為理解社會性生物的演化提供了范例。在《物種起源》中,達爾文曾困惑于蜜蜂筑巢等利他行為的進化意義,而珊瑚群體的協作模式恰為這類問題提供了答案——當個體利益與群體存續綁定,利他行為便可能通過群體選擇得以保留。

珊瑚礁的形成過程直觀展現了進化的歷史連續性。與樹狀圖中“現存物種如同樹梢”的靜態呈現不同,珊瑚礁的每一層結構都記錄著不同時期的生命痕跡:表層是活的珊瑚蟲,中層是數百年前的先輩遺骸,底層則可能形成于數百萬年前。正是這種“活的化石庫”特性,令達爾文提出“生命之珊瑚”這一隱喻構想,揭示出進化不是斷裂的分支,而是連續的歷史沉淀。當代分子生物學通過基因序列分析追溯物種起源時,正是在解碼這種“分子珊瑚礁”中蘊含的歷史信息。

更重要的是,珊瑚與藻類的共生關系為理解生態進化提供了關鍵模型。珊瑚蟲為蟲黃藻提供居所和二氧化碳,藻類通過光合作用為珊瑚供能,二者形成的微型生態循環支撐著整個珊瑚礁生態系統。這種“共生進化”(co-evolution)現象打破了物種間的界限,表明進化不僅是物種內部的適應,更是不同生命形式協同演化的過程。達爾文曾提到的“珊瑚礁邊生物多樣性”現象(即著名的“達爾文悖論”)——營養貧瘠的熱帶海域卻因珊瑚礁形成豐富的生態系統——恰恰印證了共生關系對生物多樣性的促進作用。

這些特征共同構成了一幅超越樹狀圖的進化圖景:生命演化不是單向的分支分化,而是群體協作、歷史沉淀與生態共生共同作用的結果。在這個意義上,珊瑚隱喻比樹狀圖更接近進化的真實面貌,它提醒我們:生命的演化是一場跨越時空的協作工程,而非孤立物種的競爭游戲。

AI的珊瑚式進化:從算法迭代到群體智能

巧合的是,霍斯特·布雷德坎普的《達爾文的珊瑚》登陸美國亞馬遜,剛好與ChatGPT火爆全球相隔不久。

當AI技術進入深度學習時代,研究者們發現,珊瑚隱喻不僅有助于理解生命進化,更能為算法設計提供全新靈感。機器學習的自我迭代過程與珊瑚的生長模式存在驚人的相似性,這種相似性體現在諸多維度:分布式學習的群體結構、持續迭代的歷史積累、多模型共生的協作機制以及環境適應的動態平衡。

深度學習模型的訓練過程堪比珊瑚礁的構建。以神經網絡為例,每層神經元如同珊瑚蟲群體,通過調整權重參數(類似珊瑚蟲分泌鈣質)形成特征提取層,而深層網絡的迭代訓練則像珊瑚礁的層層堆積——每一輪訓練都在原有模型基礎上優化,保留有效特征(如同珊瑚蟲保留先輩的骨骼),修正錯誤參數(如同珊瑚蟲避開不適宜的生長區域)。這種持續迭代的積累模式,使模型性能隨訓練次數而提升,與珊瑚礁隨時間擴展的過程異曲同工。

強化學習中的多智能體系統(Multi-Agent System)展現出珊瑚群體的協作智慧。在自動駕駛、機器人協作等領域,多個智能體通過局部交互實現全局優化,如同珊瑚蟲通過化學信號協調生長方向。2017年,DeepMind團隊開發的“AlphaGo Zero”通過自我對弈提升棋力,本質上是智能體與“過去的自己”形成的群體協作,這種“時間維度上的群體智能”與珊瑚蟲跨代際的接力生長有著深刻的相似性。

不同AI模型的融合技術則很像珊瑚與藻類的共生關系。遷移學習中,預訓練模型為特定任務提供基礎參數(如同藻類為珊瑚供能),而下游任務的微調反過來優化基礎模型(如同珊瑚為藻類提供居所);聯邦學習則讓多個節點在不共享數據的情況下協同訓練(如同珊瑚蟲與藻類保持獨立又相互依存)。這種“共生學習”機制大幅提升了模型效率,印證了達爾文“共生進化”思想在算法領域的適用性。

最引人深思的是,生成式AI的進化展現出珊瑚式的環境適應性。比如GPT系列通過海量文本訓練形成的模型,就并非固定結構,而是能根據輸入動態調整輸出(如同珊瑚蟲根據水溫調整生長速率)。這種“非確定性進化”突破了傳統程序的機械性,更接近生物進化的靈活性,其背后正是對珊瑚式“模糊邊界”與“動態平衡”特性的算法再現。

這些技術發展表明,AI正在不自覺地踐行著達爾文當年不得已棄用的“珊瑚隱喻”。當算法從孤立的樹狀結構走向互聯的珊瑚式網絡,機器學習的進化路徑也從單一優化轉向多元協同,這種轉變不僅提升了AI的性能,更深化了我們對智能本質的理解——智能或許不是孤立的計算單元,而是群體協作的產物。

進化新思維:當AI反哺進化論

以珊瑚為紐帶的AI與進化論的對話,不僅推動了技術進步,也反過來為進化生物學提供了新的研究方法和理論視角。通過模擬珊瑚式進化的算法模型,研究者們得以驗證傳統進化理論的邊界,探索生命演化的未知可能,這種跨學科互動正在催生進化理論的新范式。

AI模擬為驗證進化假說提供了可控的實驗場。傳統進化研究受限于地質時間尺度和倫理約束,難以直接觀測自然選擇的過程,而基于珊瑚隱喻的模擬系統通過神經細胞自動機模擬生物的生存、合并和突變,可在數小時內完成相當于數萬年的進化模擬。有團隊利用此類模型驗證了“群體選擇優先于個體選擇”的假說——當模擬環境中資源有限時,珊瑚式群體協作的虛擬生物比單獨競爭的個體具有更高存活率,這為群體選擇理論提供了量化證據。

珊瑚礁作為“生物多樣性熱點”,其物種基因數據具有極高的復雜性,傳統分析方法難以處理。而基于深度學習的基因序列分析工具(如DeepCoil)能自動識別珊瑚與共生藻類的基因交換模式,揭示出“水平基因轉移”在共生進化中的關鍵作用。這類發現修正了“基因傳遞僅靠垂直繼承”的傳統認知,表明進化可能存在比樹狀圖更復雜的基因流動網絡。

最具突破性的,是AI的“涌現智能”啟發研究者重新思考進化的“方向性”問題。傳統樹狀圖暗示進化存在從“低級”到“高級”、“簡單”到“復雜”的線性進步,而珊瑚式AI的進化表明,智能的提升更多是對環境的適應而非線性升級——某些情況下,簡化模型反而比復雜系統更有效(如同珊瑚在污染環境中會簡化結構)。這種“非進步性進化”的發現,與當代進化生物學“進化沒有終極目標”的觀點相呼應,推動著進化理論從“進步論”向“適應論”的范式轉變。

AI與進化論的對話是一種雙向的“認知提升”。當算法模擬珊瑚式進化時,它們不僅在模仿生命的機制,更在揭示生命的深層規律,從而有可能彌補當年達爾文放棄珊瑚圖式時的“不得已”。

《達爾文的珊瑚:進化的新模型及其博物志傳統》

(Darwin’ s Corals:A New Model of Evolution and the Tradition of Natural History)

[德]霍斯特·布雷德坎普(Horst Bredekamp) 著

Walter de Gruyter 2019年9月版

《小獵犬號航海記(插圖全譯本)》

[英]查爾斯·達爾文 著

譯林出版社2020年4月版

幫企客致力于為您提供最新最全的財經資訊,想了解更多行業動態,歡迎關注本站。鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。