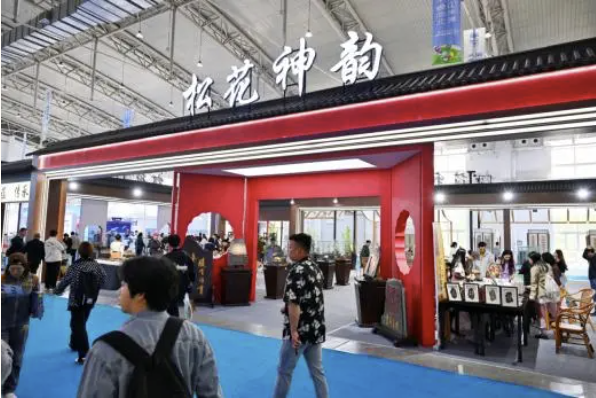

5月16日,第二屆東北圖書交易博覽會(huì)文產(chǎn)非遺展館的“松花神韻”展區(qū)成為全場(chǎng)焦點(diǎn)。松花石工藝品以其獨(dú)特的文化魅力和創(chuàng)新設(shè)計(jì),吸引了無(wú)數(shù)觀眾駐足,中國(guó)吉林網(wǎng)的直播鏡頭更是將這份震撼傳遞到千家萬(wàn)戶。

松花石硯曾是清朝宮廷御用珍品,此次展出的作品在傳統(tǒng)工藝基礎(chǔ)上融入了現(xiàn)代創(chuàng)意。吉林省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)松花石影雕傳承人王強(qiáng)介紹,松花石質(zhì)地緊密、色澤豐富,他們通過(guò)“影雕技藝”將宮廷硯等比例復(fù)刻縮小為手把件,既保留實(shí)用功能又便于攜帶。

彭祖述藝術(shù)館帶來(lái)的《論語(yǔ)微刻》硯臺(tái),是一方長(zhǎng)81厘米、寬38厘米、高4.5厘米的紫色松花石,彭祖述刻這塊硯的時(shí)候已經(jīng)年逾八旬。他借鑒青銅器的古獸花紋作為襯底,師古而不泥古,現(xiàn)代中又不乏古韻,突出了文氣效果。將記錄孔子語(yǔ)錄的《論語(yǔ)》將近2萬(wàn)字全文微刻在硯石上。微刻的字用幾十倍放大鏡看,完美的書法功底和嫻熟的刀法一覽無(wú)遺,無(wú)可挑剔,令人叫絕。

省級(jí)非遺項(xiàng)目通化松花石硯制作技藝項(xiàng)目傳承人鞠展鵬,其赤壁懷古硯筆鋒轉(zhuǎn)折間似裹挾著千年豪情。

展區(qū)內(nèi)最熱鬧的當(dāng)屬互動(dòng)體驗(yàn)區(qū)。在拓印體驗(yàn)區(qū),記者嘗試了傳統(tǒng)拓印技藝。現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的張老師介紹,這種體驗(yàn)不僅能讓參與者感受傳統(tǒng)技藝的樂(lè)趣,還能將自己的作品裝裱成相框帶走。

彭祖述藝術(shù)館的免費(fèi)蓋章打卡區(qū)同樣人氣火爆。彭老先生為書博會(huì)特別創(chuàng)作的“逢考必過(guò)”“金榜題名”等書法印章,吸引家長(zhǎng)和學(xué)生排起長(zhǎng)隊(duì)。一位高三學(xué)生興奮地說(shuō):“蓋完章感覺自己多了份底氣,希望高考能順順利利!”而今年新推出的“松花玉石大印章蓋文化T恤”活動(dòng)更是成為網(wǎng)紅打卡點(diǎn),觀眾可以選擇“大美吉林”“富瘦雙全”等印章,將傳統(tǒng)書法穿在身上,成為“行走的藝術(shù)品”。

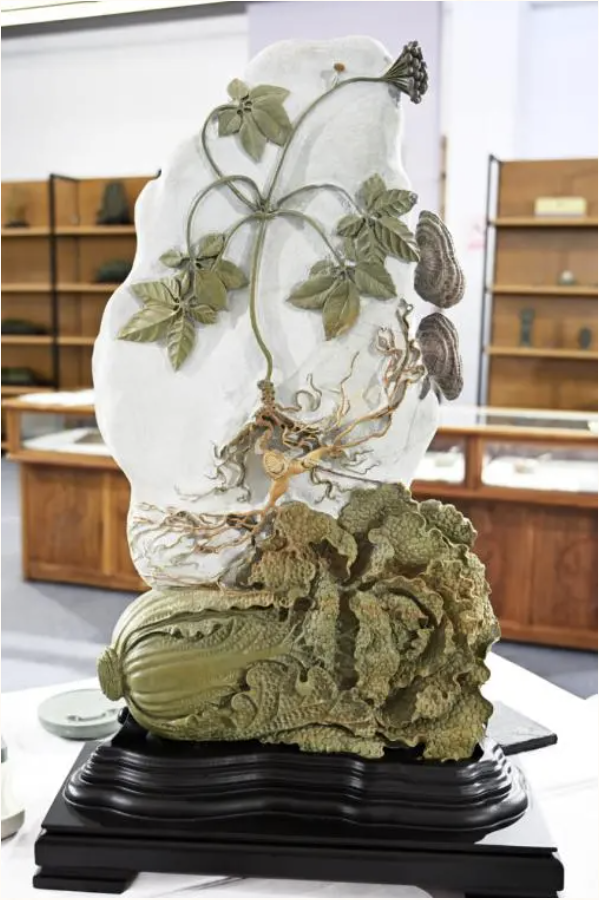

松花石文化的傳承不僅體現(xiàn)在技藝上,更在于對(duì)傳統(tǒng)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)化。彭祖述藝術(shù)館的微縮版松花石作品僅四分之一手掌大小,兼具冰箱貼和手把件功能,還融入了健康理念——松花玉石富含的鍶元素,可作為按摩工具,舒緩疲勞。“我們希望通過(guò)這些創(chuàng)新,讓松花石從博物館走進(jìn)日常生活。”彭祖述藝術(shù)館館長(zhǎng)張家寧表示。

從宮廷御用到大眾文創(chuàng),松花石正以全新的姿態(tài)詮釋著傳統(tǒng)文化的生命力。正如彭祖述老先生所說(shuō):“藝術(shù)是物與人的結(jié)合,是天地與心靈的對(duì)話。”這場(chǎng)石與匠的對(duì)話,不僅在書博會(huì)上奏響了華章,更將在未來(lái)的歲月里,繼續(xù)書寫屬于松花石的傳奇。

中國(guó)吉林網(wǎng) 吉刻APP

記者 劉昆鷺

攝影 羅浩 劉昆鷺

直播 明鑫瑞 王禹

直播封面 魏向陽(yáng)

主播 劉昆鷺 陳振昂

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。