大河網訊 近日,在鄭州飛往哈密的航班上,一場偶然交談,讓一段跨越2000公里的醫患深情浮出水面:60歲的癌癥患者韓桂香激動地向身旁乘客講述抗癌經歷,反復念叨“沒有他們,就沒有今天的我”——她口中的“他們”,正是河南省人民醫院婦科醫療團隊,而這場偶遇的傾聽者,恰好是河南省衛生健康委援疆干部姚侃。

偶然相遇:機艙里的“豫哈情”

近年來,河南省衛生健康委對口支援新疆哈密市已成為閃亮的“金字招牌”。9月4日,在鄭州至哈密的航班上,姚侃與同行乘客韓桂香閑聊時得知,這位哈密退休老人是一名子宮內膜癌患者,自今年3月確診以來,她已往返豫哈兩地6個月,在手術、化療與復查的煎熬中,也收獲了無數溫暖。

“他們一次又一次開導我、幫我,對我這個外鄉人關懷備至,讓我在他鄉也能感受到家的溫暖,我想這就是‘豫哈情深’。” 韓桂香樸實的話語里滿是感激,沒有豪言壯語,卻讓整個機艙縈繞著感動。

精準照護:拆解患者的“痛苦方程式”

韓桂香反復提及的,是河南省人民醫院婦科主任王悅、護士長李晨陽及團隊。今年3月,確診消息如晴天霹靂讓她陷入絕望,跨越2000公里來豫求醫后,這里的醫護人員成了她的“希望之光”。

王悅主任從初診時的細致問診,到手術中的精準操作,再到術后制定詳細預后計劃,每一步都讓她感受到專業力量。

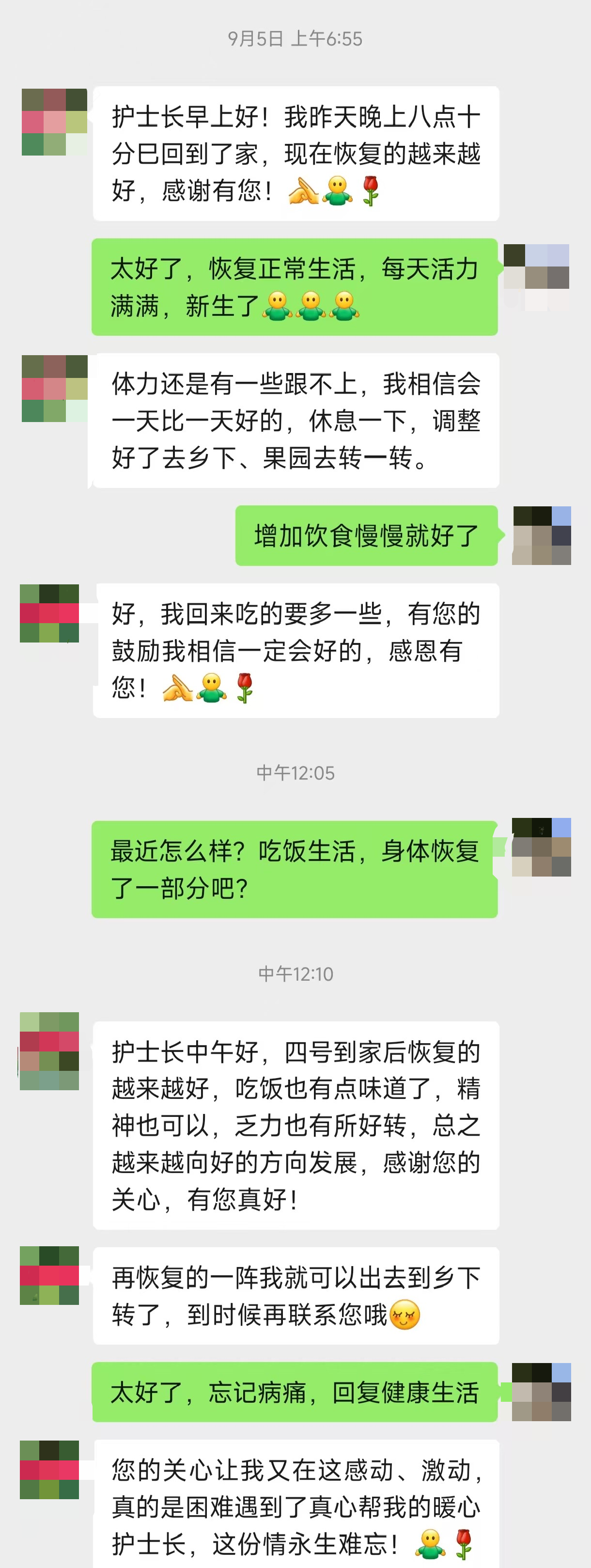

護士長李晨陽更是用無微不至的關懷,在每一個化療周期里都給予韓桂香極大的心理支持和生活照顧。

“4月化療時病床緊張,李護士長特意幫我調整床位,還拉著我的手說‘阿姨,咱們一起扛過去’。”韓桂香的回憶里,滿是醫護人員的暖心細節。

“韓阿姨,我聽說您來自哈密市,那里的瓜果特別有名,您一定很想念家鄉的味道吧?”

“是啊,哈密市的瓜甜,葡萄也香。以前每年這個時候,我都會和老姐妹們去果園里摘果子,可現在……我這病,什么時候是個頭啊!化療太難受了,我真怕自己熬不過去。”

當韓桂香說到內心的恐懼時,李晨陽總會拉住她的手,輕聲安慰。

李晨陽深知,此時的韓桂香需要的不僅是藥物治療,還需要心靈的撫慰。于是,她決定以敘事護理的方式陪韓桂香一起驅散陰霾。

“每一次傾聽,都是對她內心世界的一次探尋。我梳理出她的三層困境:身體上,化療副作用帶來的痛苦讓她難以承受;精神上,疾病預后的不確定性,引發了她強烈的焦慮與絕望;環境上,遠離家鄉的孤獨感與對醫院環境的陌生感,加劇了她的心理負擔。”李晨陽說道。

針對這些困境,李晨陽像解一道復雜的數學題一樣,開始逐步拆解韓女士的“痛苦方程式”。

在身體層面,李晨陽詳細為韓女士講解了化療副作用的應對方法。比如,少食多餐、清淡飲食,可以緩解惡心;適度活動,能幫助改善食欲,同時請醫生協助她調整輔助用藥方案,減輕不適。

在疾病認知層面,李晨陽用通俗易懂的語言,向她解釋子宮內膜癌的治療進展,告訴她目前的化療方案是經過循證醫學驗證的有效手段;介紹其他患者的康復案例,幫助韓女士樹立治療的信心。

在環境適應層面,李晨陽發動科室的護士們多與韓女士交流,分享鄭州的風土人情,讓韓女士感受到異鄉的溫暖,同時鼓勵她與家人視頻通話,緩解對家鄉的思念。

正是這種全身心的投入,讓韓桂香在治療中始終保持著信心與希望,也讓跨越千里的醫患情誼悄然綻放。

重燃希望:從“絕望患者”到“暖心長輩”

在一次次的交流中,韓桂香開始重新審視自己與疾病的關系,她不再將癌癥視為“判了死刑”,而是看作一場需要與醫生共同面對的“戰役”;她不再將化療的痛苦視為“熬不過去的坎”,而是看作“走向康復的必經之路”。

“護士長,你說得對,我不能就這么倒下。我還想回去看看哈密市的秋天,那里的胡楊林可美了。等我好了,我給你們寄哈密瓜!”

韓桂香的精神狀態一天天好轉,開始主動配合治療,甚至會在護士查房時,笑著問:“今天有沒有什么好消息告訴我呀?”

她食欲不振的情況也有了改善,已經能吃下小半碗飯了,晚上也能睡個安穩覺了。

更令人動容的是,她開始主動關心同病房患者——看到年輕姑娘因化療哭鬧,她會像長輩一樣安慰:“別怕,有這么好的醫生護士,咱們一定能好起來。”

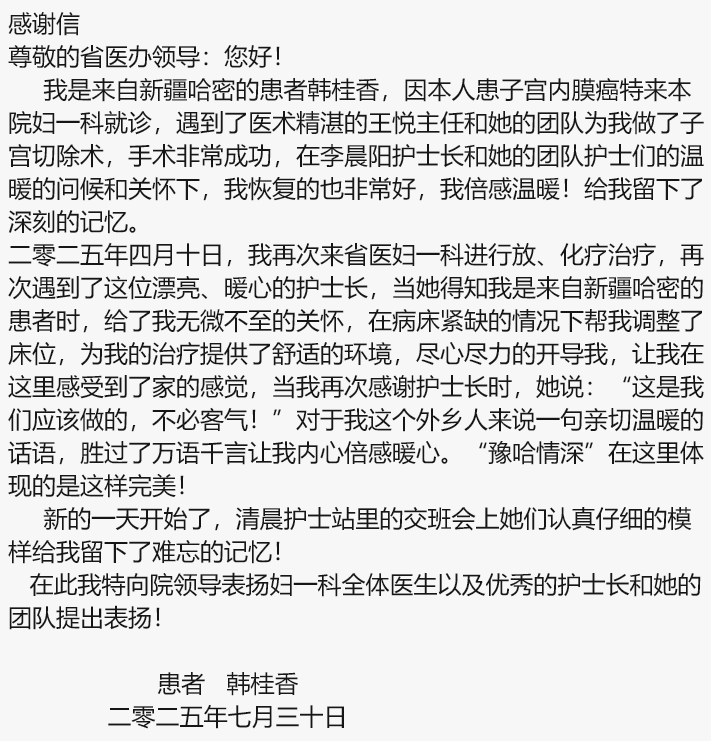

今年7月,第四次化療結束出院前,韓桂香給河南省人民醫院婦科醫護團隊送來了感謝信:“你們不僅治好了我的病,更暖了我的心。在我最絕望時,是你們讓我重新看到希望,你們是最美的生命守護者……”

“韓阿姨的故事,是我們工作的縮影。”李晨陽說,“人文醫學從不是口號,而是蹲下來傾聽患者的痛苦,陪著他們一步步走出低谷。”這段跨越豫哈的醫患情,沒有驚天動地的情節,卻用真誠與關懷書寫了最溫暖的生命篇章。(楊露露 曹聰 崔冰心)

編輯:祝萍審核 :劉楊

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。