近年來,馬拉松賽事全民關注、網球中國季一票難求,冰雪經濟、村超、蘇超、浙BA等“現象級”體育賽事持續火爆出圈。這使得體育消費規模持續擴大的同時,也讓體育消費、體育產業成為推動經濟增長的新亮點。

在體育產業首個標志性文件《國務院關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》發布十年后,體育產業“新部署”文件再次出臺。

9月4日,國務院辦公廳發布《關于釋放體育消費潛力進一步推進體育產業高質量發展的意見》(下稱《意見》),為下一階段體育產業發展確定方向。

在宏觀層面,《意見》提出,體育產業總規模超過7萬億元;在微觀層面上,提出培育一批具有世界影響力的體育企業和體育賽事。“這既是發展目標,也突出表明做強企業和賽事,是實現7萬億元目標的重要著力點。” 體育總局副局長李靜在近日的發布會上介紹稱。

那么,我國體育產業、體育賽事目前規模如何?達到7萬億元的目標意味著什么?

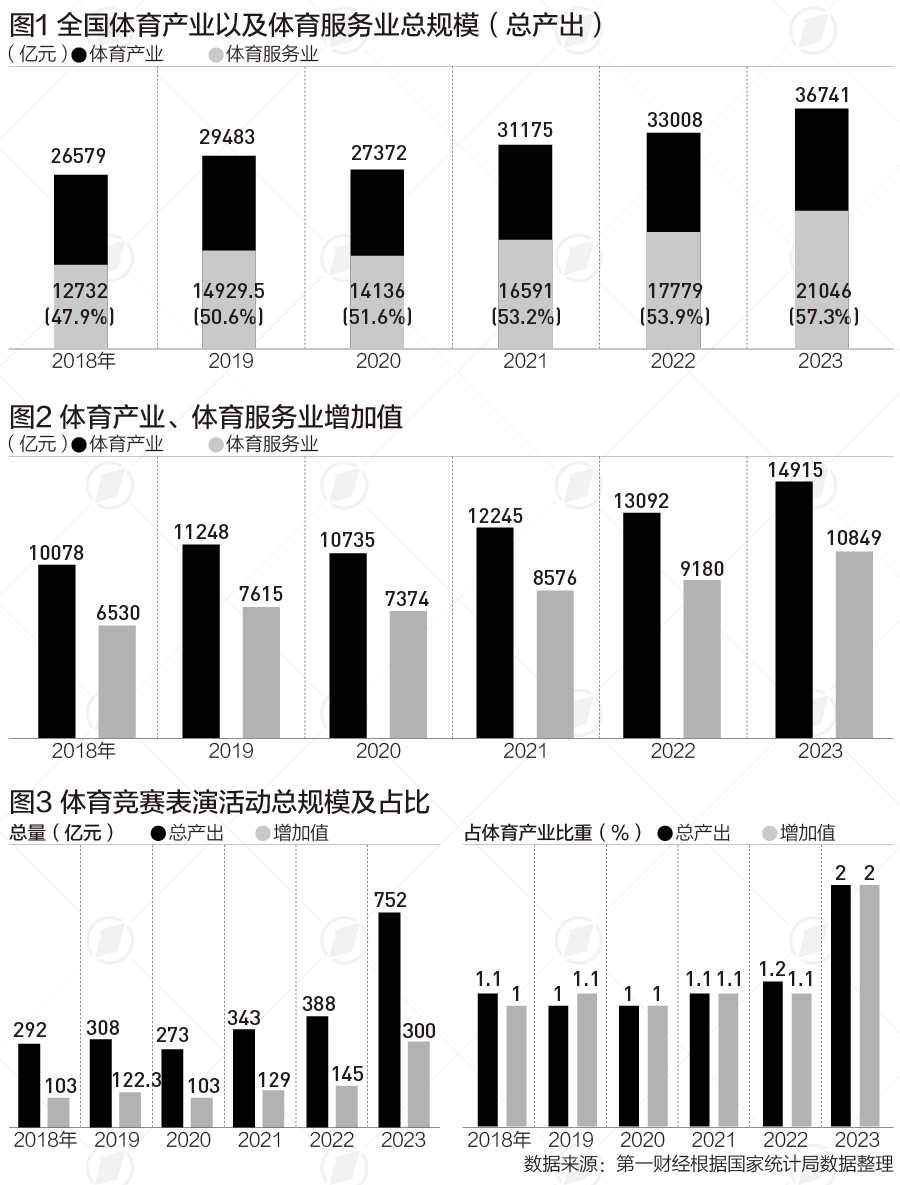

第一財經梳理歷年《全國體育產業總規模和增加值數據公告》(下稱《公告》)數據發現,從2018年到2023年,體育產業總規模(總產出)從2.66萬億增加到3.67萬億元;體育產業增加值從1萬億元增加到1.49萬億元。其中,體育服務業總規模從1.27萬億增加到2.1萬億元,占比從47.9%增加到57.3%。

以2023年體育產業總規模3.67萬億元為計算基數,要達到2030年7萬億元的目標,意味著從2023年到2030年保持約9.6%的年均復合增長率。

新華社報道顯示,“十三五”期間的前四年,體育產業增加值復合年均實際增速達到16.5%。2021~2023年,雖然受疫情影響,但體育產業增加值年均增速仍為11.6%。

第一財經根據國家統計局數據測算了近幾年體育產業總規模增速。數據顯示, 2021~2023年,體育產業總規模增速分別為13.9%、5.9%、11.3%,平均增速超過10%。

《意見》提出6項20條重點舉措,其中“賽事”出現32次。

第一財經梳理歷年《公告》數據發現,體育競賽表演活動總規模占比整體不高,但近年來持續增長。體育競賽表演活動總規模從2018年的292億元增加到2023年的752億元,增幅達157%,占體育產業比重從1.1%增加到2%;體育競賽表演活動增加值從103億元增加到300億元,增幅達到191%。

體育賽事“如火如荼”,讓大家看到了賽事在帶動經濟發展方面的巨大潛力。體育總局體育經濟司司長楊雪鶇在近日的發布會上以山東為例介紹稱,今年上半年,山東全省舉辦500人以上賽事739場,帶來直接經濟效益46億元,間接經濟效益達113億元。

中網公司總經理李旭華同樣看到了更多發展空間。據新華社報道,去年中國網球公開賽觀賽人流量約30萬人次,門票總收入超8000萬元,對周邊區域的消費拉動達到1:7.1。“今年中網票務銷售額同比增長近2倍,賽事經濟的消費撬動效應預計將進一步提升。”李旭華說。

中央財經大學體育經濟研究中心主任王裕雄認為,經濟發展到新階段,需要體育等新的消費增長點,替代傳統消費。此外,當前賽事亮點更多體現在“蘇超”“村超”等民間賽事活動中,中超、CBA等本土職業體育賽事的潛力還有待挖掘,因此《意見》也提到提高職業賽事發展水平。

例如,在豐富體育賽事活動方面,《意見》提出,出臺賽事經濟發展專項政策。構建多項目多層次賽事體系,依托運動項目協會等機構開展賽事評級,引導賽事規范發展。提高職業賽事發展水平,培育一批具有自主知識產權和國際影響力的品牌賽事等。

體育賽事的不斷發展,也將對場地設施、體育器械制品的供給不斷提出了新要求。工業和信息化部裝備工業一司司長王衛明介紹稱,目前,全國體育器械生產企業超過6.3萬家,體育器械產業產值從2015年的1.12萬億元提升至1.5萬億元以上,增長34%,涌現出一批龍頭企業,年營業收入超過百億元的上市生產企業有8家,累計培育了體育器械領域國家級專精特新“小巨人”企業146家、制造業單項冠軍企業15家。以龍頭企業為牽引,產業鏈上下游企業融通發展的格局逐步形成,產業集群也不斷壯大。

“近年來,工業和信息化部支持河北張家口建設冰雪裝備領域首個國家新型工業化產業示范基地,培育了泉州現代體育產品、環杭州灣現代紡織服裝等國家級先進制造業集群。” 王衛明介紹說。

在培育體育產業增長點方面,《意見》提出,推出一批“體育 ”融合發展典型案例;推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區等加強交流合作,建設區域體育產業帶,支持若干地區率先將體育產業培育成為本地區的支柱產業等。

幫企客致力于為您提供最新最全的財經資訊,想了解更多行業動態,歡迎關注本站。鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。